冯利民教授发文系统解析不同塑料类型与用途表面塑料际的细菌群落特征

作者:东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站

作者:侯金,岳颖,吴叔璇,李东睿,戴文倩,刘之慧,冯利民(通讯作者)

论文详情:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.139351

2025年7月,北京师范大学东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站冯利民教授在国际环境科学与生态学著名期刊Journal of Hazardous Materials发表题为“Plastisphere characterization and ecological implications of plastic pollution in Northeast Tiger and Leopard National Park, China”的研究论文。作为塑料表面特有的微生物栖息地,塑料圈(plastisphere)加剧了东北虎豹国家公园等关键栖息地的生态风险。该研究以关键东北虎豹猎物物种梅花鹿(Cervus nippon)频繁利用的水源为研究对象,通过高通量测序技术,系统解析了不同塑料类型(PET、PP、PE)与用途(农药包装袋、塑料袋、渔网)表面塑料际的细菌群落特征。该研究强调亟需将塑料污染治理纳入濒危物种保护策略,这对生态敏感区国家公园体系的未来发展与管理具有重大意义。

塑料污染已成为当今全球最紧迫的环境问题之一。废弃塑料垃圾的累积不仅导致土壤、水体等重要资源的直接污染,还从常被忽视的视角带来潜在危害。例如,环境中的塑料碎片为微生物定殖提供了理想的基底。在此独特的生态位中,微生物能够快速增殖,逐渐形成生物膜,即全球日益关注的“塑料圈”(plastisphere)。在微生物介导下,塑料的物理性质发生改变,进而影响其生物地球化学行为。此外,塑料圈所产生的毒性效应也不容低估。现有关于自然保护区内塑料及微塑料污染的研究主要集中于微塑料的存在本身,针对塑料圈组成及其生态效应的深入研究仍显不足。东北虎豹国家公园维系着重要的野生梅花鹿种群的生存与繁衍。该物种是森林生态系统中的关键草食动物,也是我国现存东北虎、东北豹种群的关键猎物,对维系区域生态系统稳定性和调节生态功能具有枢纽作用。因此,梅花鹿种群的健康状况直接影响顶级捕食者的食物安全及整个食物网的稳定性。考虑到塑料圈潜在的负面生态效应,在东北虎豹国家公园内开展塑料圈研究既紧迫又必要。

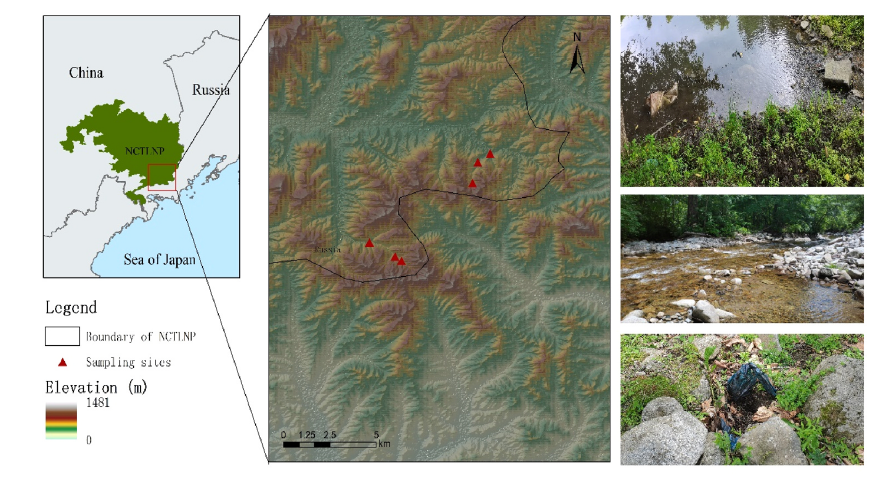

本研究以梅花鹿为研究对象,在梅花鹿水源点采集水及其周围塑料垃圾、土壤和梅花鹿种群粪便共计144份样品(图1),结合高通量测序技术,探究了4种微生物栖息环境、3种不同化学性质、功能用途塑料垃圾之间微生物群落特征和关系,首次揭示了东北虎豹国家公园内的塑料圈特征和其生态启示。

主要发现包括:

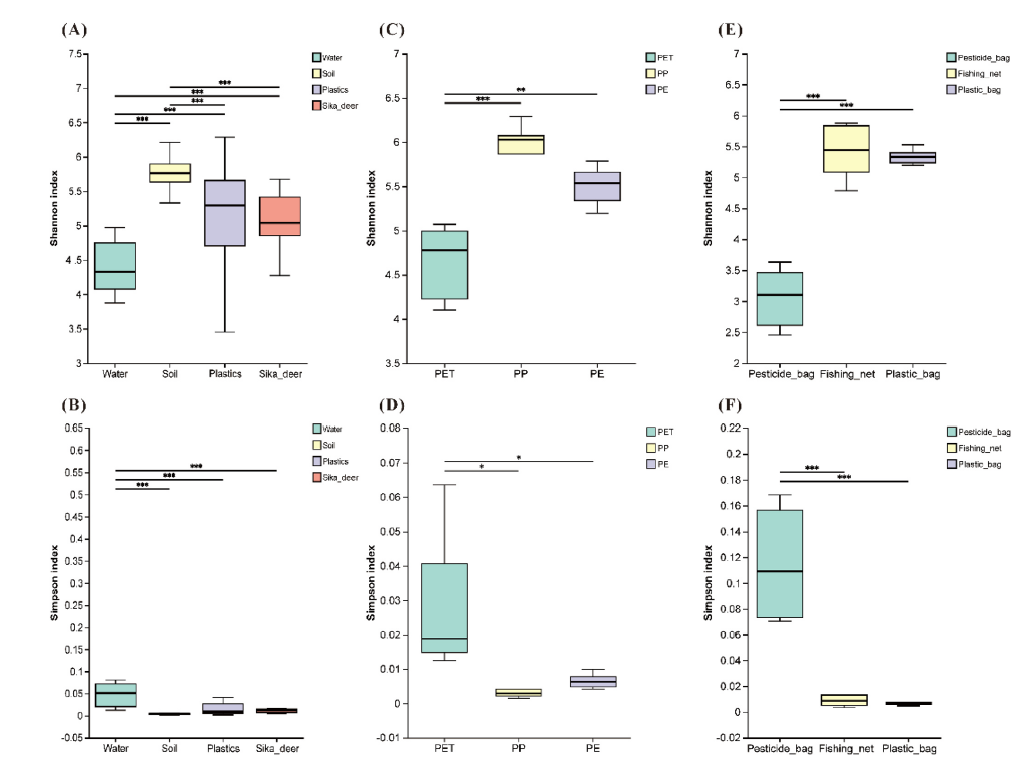

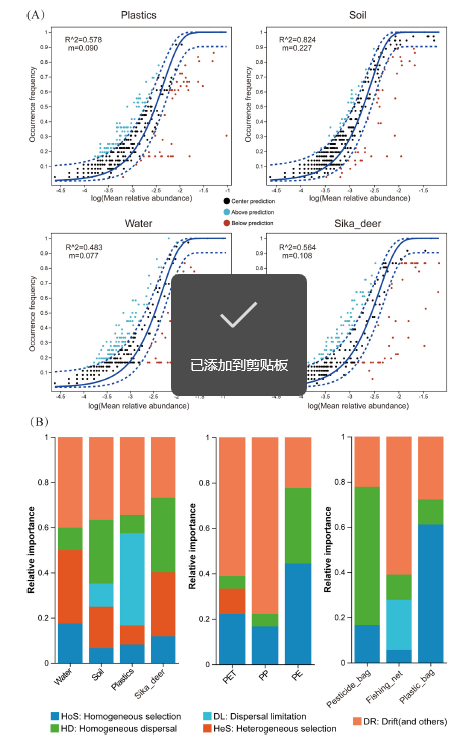

(1)塑料圈细菌多样性显著高于周边水体,其构建过程受随机性因素主导(图1和图2);

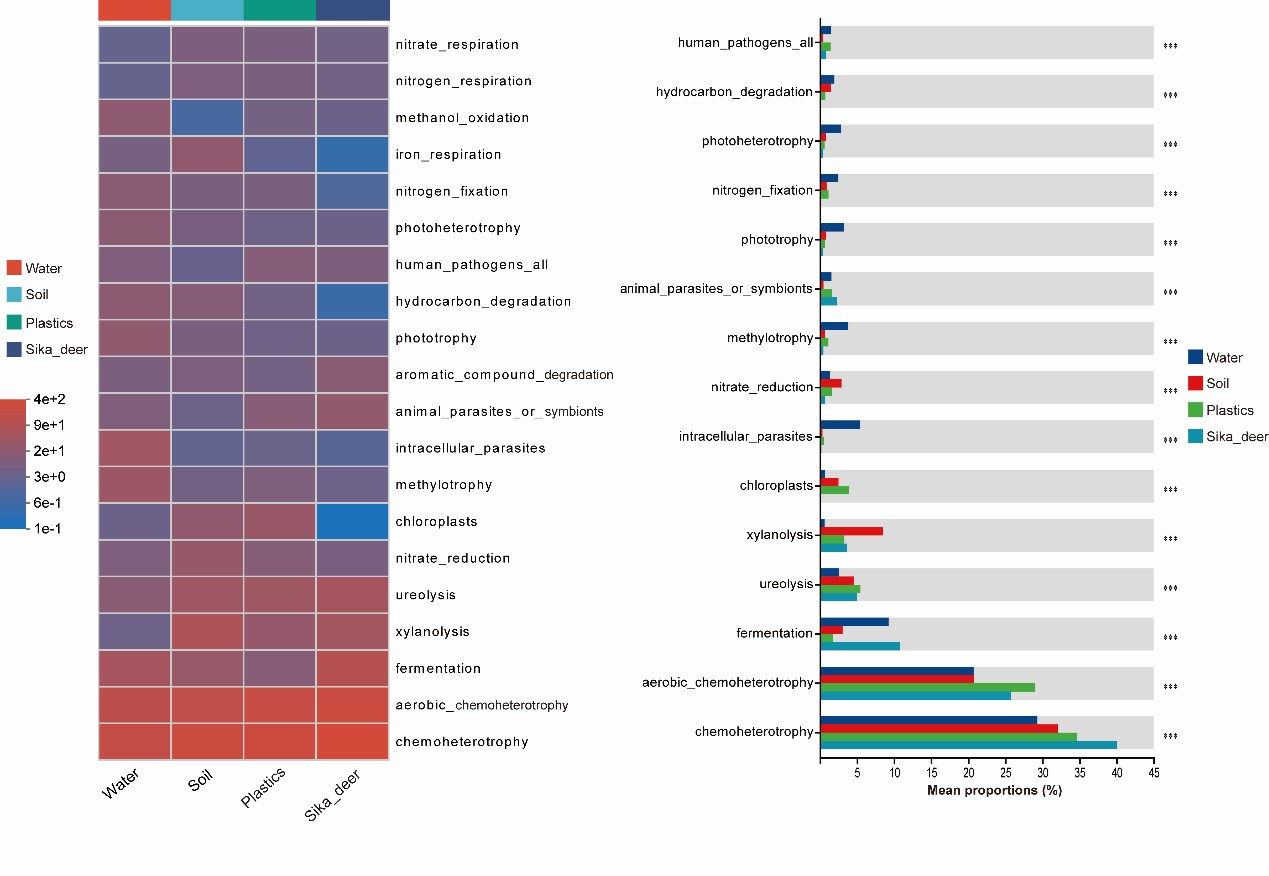

(2)塑料表面富集了介导碳/氮循环的功能类群,其丰度远超周围水体与土壤(图3和图4);

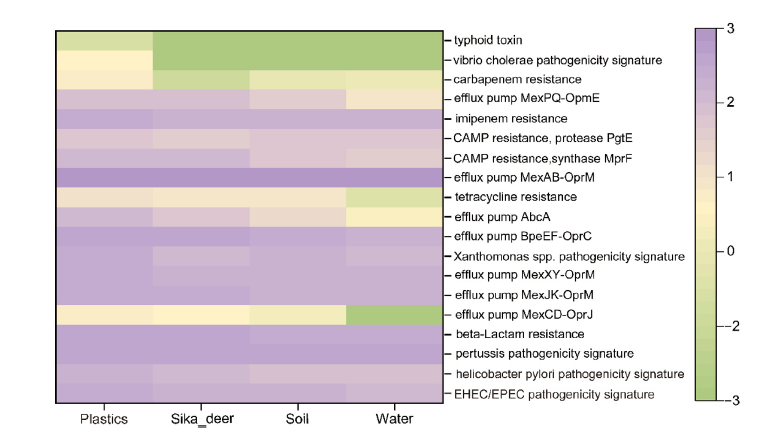

(3)PET材质与农药包装袋表面的菌群显著富集病原体相关功能通路和抗生素抗性基因(ARGs),具有更高生态风险(图5和图6);

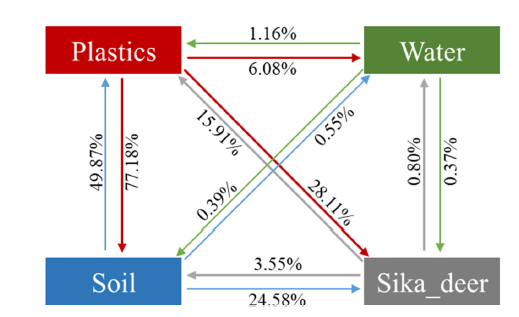

(4)溯源分析表明塑料圈与土壤是梅花鹿肠道菌群的主要贡献者,证实了微生物的直接交换。这种相互作用增加了梅花鹿及顶级捕食者的感染风险,威胁食物链稳定性(图7)。

图1 不同样本中细菌的Alpha多样性。A:不同组别的Shannon指数,B:不同组别的Simpson指数,C:不同塑料类型的Shannon指数,D:不同塑料类型的Simpson指数,E:不同塑料用途的Shannon指数,F:不同塑料用途的Simpson指数。显著性差异标记如下:0.01 < P ≤ 0.05用""表示,0.001 < P ≤ 0.01用""表示,P ≤ 0.001用""表示。

图2 不同细菌群落的群落构建分析。A:R²代表中性群落模型的整体拟合优度。较高的R²表示与中性模型更加吻合,说明群落构建主要受随机过程影响,而较少受确定性过程影响。参数m量化群落水平的迁移率,较小的m值表明物种在整个群落内的扩散更加受限,而较大的m值则表明物种的扩散限制较低。B:零模型分析中的beta最近分类单元指数(βNTI)值。确定性过程包括同质选择(HoS)和异质选择(HeS);随机过程包括扩散限制(DL)、同质扩散(HD)和漂变(及其他)(DR)。柱状图的长度代表这些生态过程的相对重要性,不同组别中较长的柱状图表明相应生态过程对群落结构变化的影响更大。

图3 塑料圈中的FAPROTAX功能预测(当P ≤ 0.001时用"***"标记显著性差)。

图4 塑料圈分析中富集的KEGG模块。

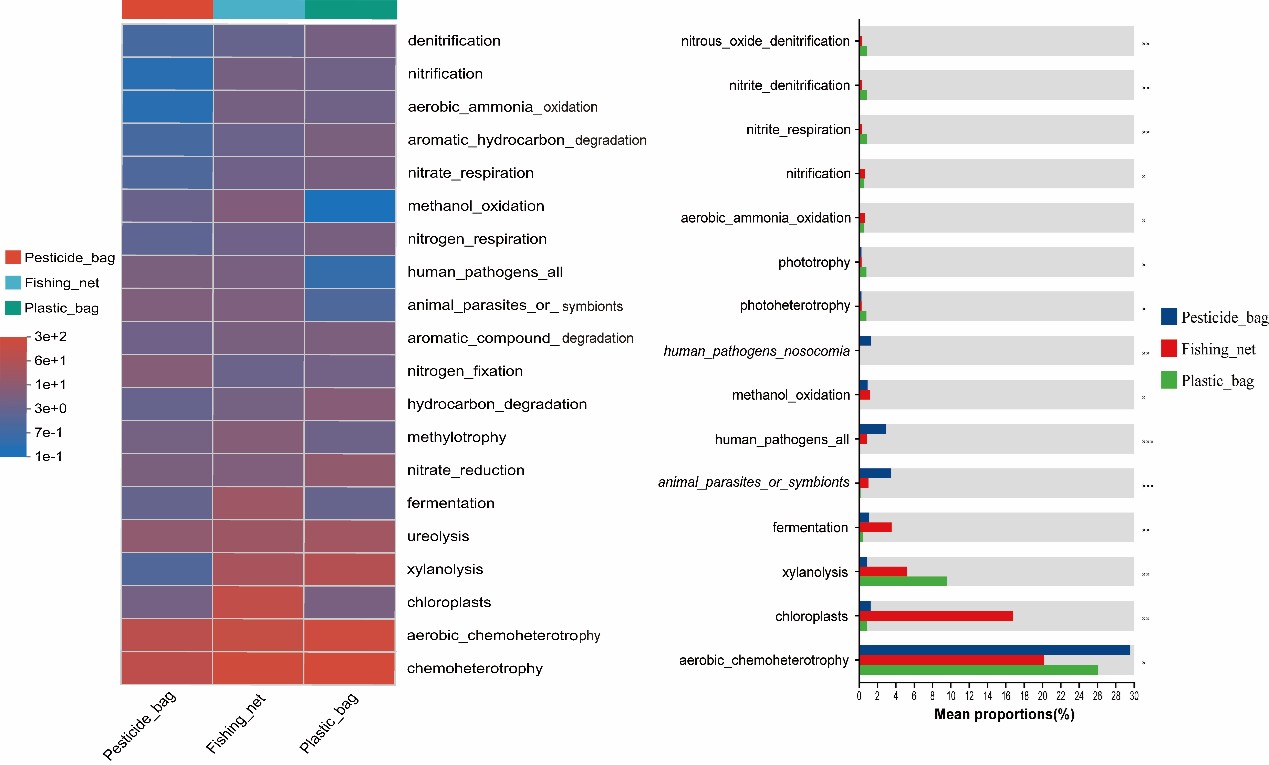

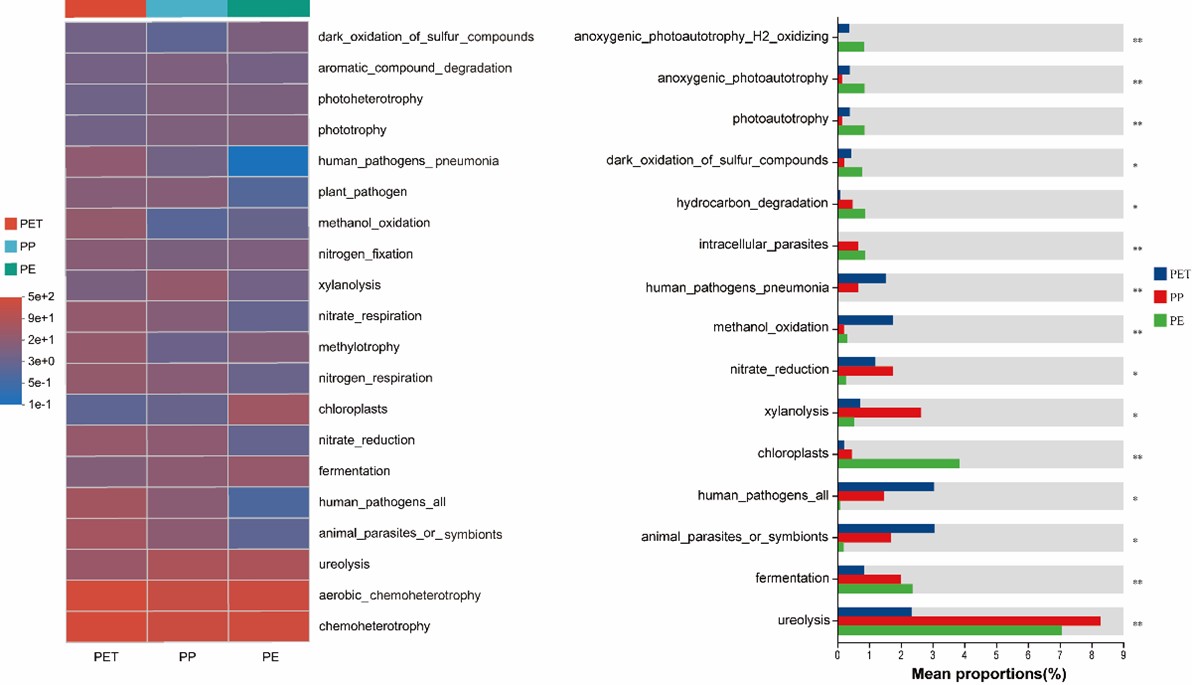

图5 三种用途的塑料圈FAPROTAX功能预测。

图6 三种材质的塑料圈FAPROTAX功能预测。

图7 细菌溯源分析。

北京师范大学生命科学学院博士研究生侯金为论文的第一作者,冯利民教授为通讯作者,北京师范大学生命科学学院博士生岳颖,李东睿,戴文倩,刘之慧和水科学研究院博士生吴叔璇参与了该研究。该研究工作得到了国家重点研发计划项目(2024YFF1307300)、国家科技基础性工作专项(2019FY101700)、唐仲英基金会青年学者项目(2019)以及国家留学基金委项目(202306040162)资助。

推荐研究进展 + 更多

- 王天明教授利用野外声音回放实验揭示人为噪声显著提升有蹄类猎物的恐惧响应

- 冯利民教授发文系统解析不同塑料类型与用途表面塑料际的细菌群落特征

- 王天明教授发文识别东北虎在国家公园内的栖息地和扩散廊道并评估人为干扰强度

- 王天明教授利用AI+声学指数联合揭示道路干扰能导致更加简化的温带森林声景

- 王天明教授和王红芳副教授发文解析季节性资源动态和顶级捕食者调控中型食肉动物食性生态位构成和分化

- 王天明教授发文指出放牧促进了温带森林地栖鸟类物种活动与丰富度并改变其活动节律

- 冯利民教授发文利用深度学习技术设计针对野生东北虎个体的再识别流程

- 鲍蕾教授、王红芳副教授和管宇博士共同发文“补饲条件下DNA元条形码在东北亚白尾海雕非繁殖种群食性研究中的应用”