冯利民教授发文利用深度学习技术设计针对野生东北虎个体的再识别流程

作者:东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站

作者:马依雯,谭孟雨,刘笑研,张英杰,徐周策,孙婉清,葛剑平,冯利民(通讯作者)

DOI:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113227

研究背景:

精准的个体识别对濒危东北虎的保护与种群恢复至关重要,可提供其生态习性、种群动态、空间利用、繁殖状况及行为等关键信息,从而为管理决策与保护评估提供科学依据。由于东北虎的活动范围广、种群密度低、捕获概率不均以及其隐秘的生活习性,其个体识别仍面临挑战。过去,由于影像数据获取困难,基于条纹的个体识别应用受限。随着红外相机的广泛应用,科研人员能够以前所未有的时间和空间尺度重复采集野生动物的影像数据。然而,海量影像数据的积累使人工分析耗时巨大,自动化个体匹配需求日益迫切。深度神经网络技术能够自动提取数据特征,在处理大规模、高维度及复杂数据时具有显著优势,能够降低时间成本、减少专家投入,并降低错误率和偏差。而在野外环境下,复杂背景、个体间视觉相似性、目标与环境的低可区分度等因素,仍对东北虎的再识别带来诸多挑战。目前,该方法在东北虎豹国家公园实际应用中的可靠性仍缺乏系统评估。

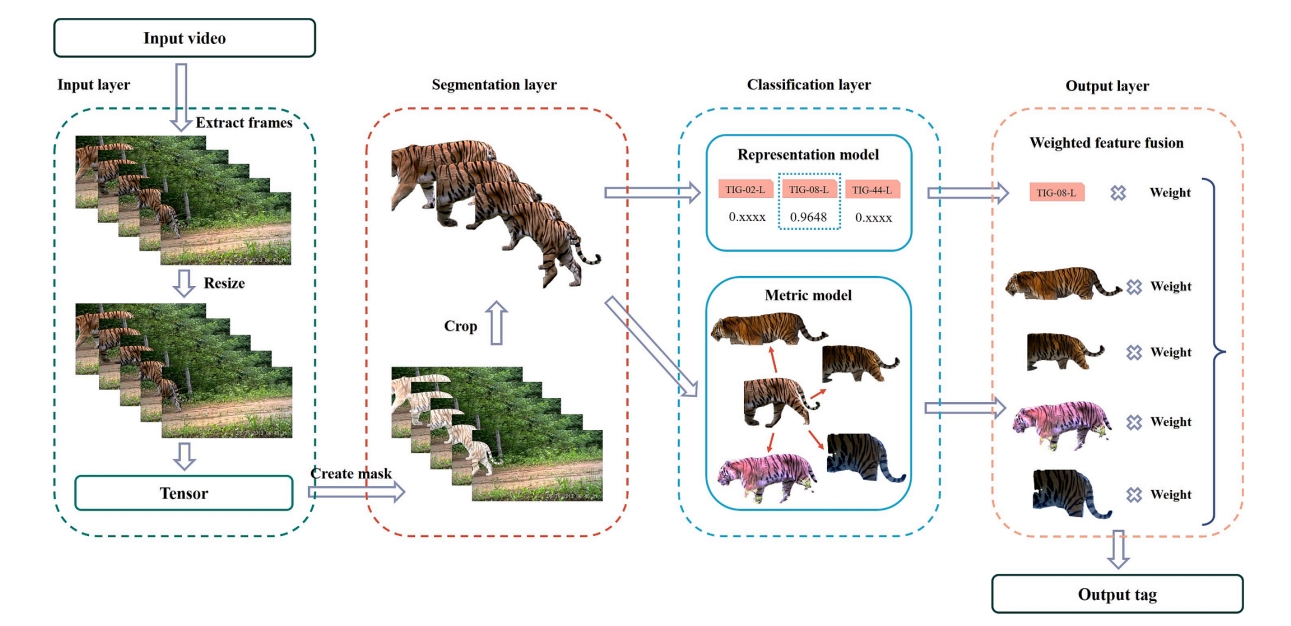

本研究:(1)设计了一个两阶段再识别流程以优化模型性能,首先对目标个体进行分割,以减少背景干扰,然后进行个体识别;(2)利用东北虎豹国家公园的红外相机视频,构建了东北虎语义分割数据集和再识别数据集,提升数据质量和多样性,以更全面地评估该流程;(3)在分割和再识别任务上,比较了基于CNN与Transformer结构的不同深度学习模型;(4)引入特征融合模块,结合传统表示学习与度量学习方法,显著提升识别准确性。最后,为展示本方法在生态学分析中的应用,我们以个案研究为例,基于再识别数据分析了东北虎的家域变化与扩散行为。本研究可以为为东北虎豹国家公园的东北虎监测与保护提供技术参考。

主要结果:

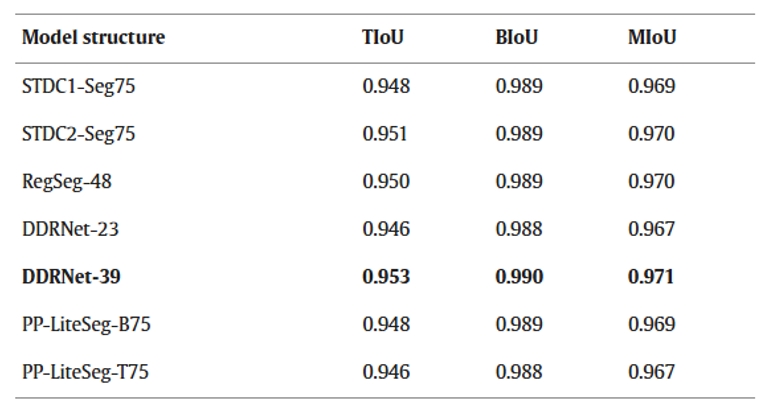

(1)在分割任务中,DDRNet-39、STDC2-Seg75 和 RegSeg-48 均表现良好,其中 DDRNet-39 具有最佳性能。

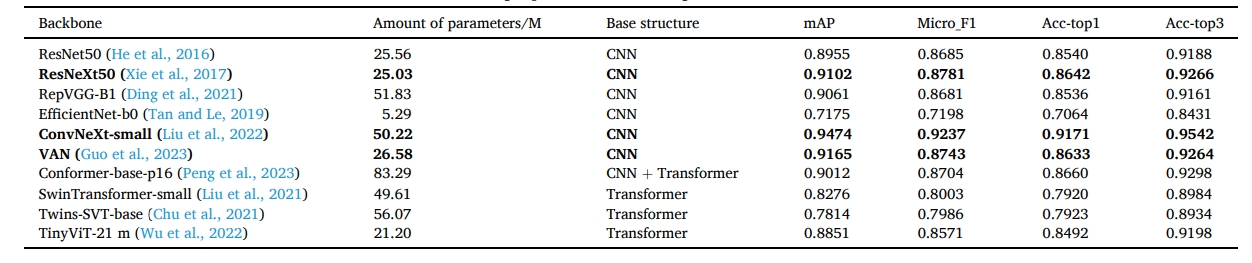

(2)在重识别任务中,基于可分离卷积的 CNN 结构整体上优于 Transformer 结构及 CNN-Transformer 结合结构。ResNeXt50、ConvNeXt-small 和 VAN 在所有评估指标上均取得优异表现,尤其是 ConvNeXt-small。

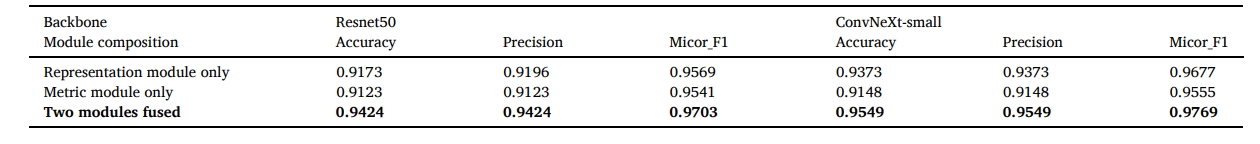

(3)消融实验结果表明,我们采用的模块融合方法显著提升了模型的性能。

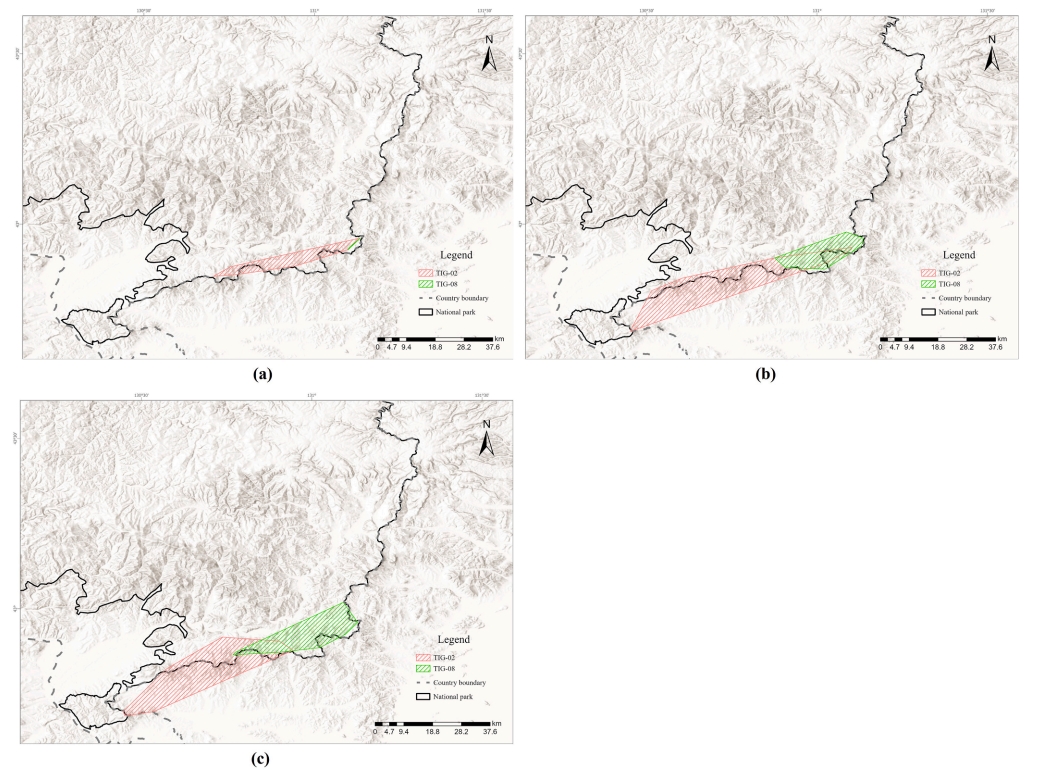

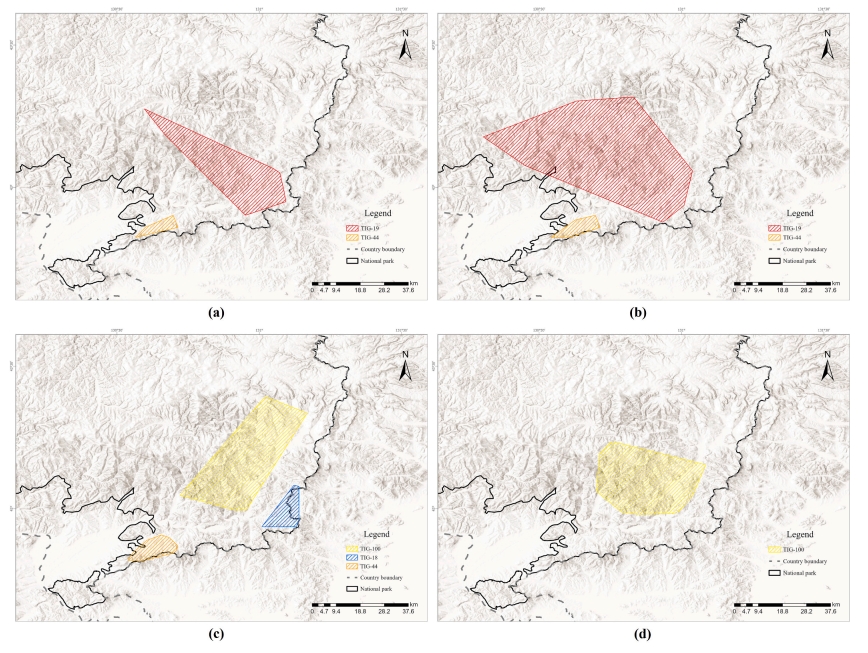

(4)为了展示我们提出的方法在东北虎种群监测及时空分析中的应用价值,我们基于识别结果对其家域进行了初步分析。为避免未定居个体的游荡行为对结果的影响,我们选取了研究区域内已确认定居个体的部分记录作为示例,包括 2012 至 2014 年期间的两只雄性个体(TIG-02 和 TIG-08),以及 2019 至 2022 年期间的两只雌性个体(TIG-18 和 TIG-44)和两只雄性个体(TIG-19 和 TIG-100)。

主要结论:

本研究利用红外相机视频和深度学习方法,设计了一个针对野生东北虎的个体再识别流程。语义分割模型有效地将东北虎从复杂的野外环境中分离,而表征学习与度量学习模块的特征融合提升了个体再识别的准确性。该流程可与红外相机监测网络联合部署,通过跨镜追踪个体的行为和移动轨迹,实现对东北虎种群的精准监测以及时空动态分析。

推荐研究进展 + 更多

- 王天明教授利用AI+声学指数联合揭示道路干扰能导致更加简化的温带森林声景

- 王天明教授和王红芳副教授发文解析季节性资源动态和顶级捕食者调控温带森林中型食肉动物食性生态位构成和分化

- 王天明教授发文指出放牧促进了温带森林地栖鸟类物种活动与丰富度并改变其活动节律

- 冯利民教授发文利用深度学习技术设计针对野生东北虎个体的再识别流程

- 鲍蕾教授、王红芳副教授和管宇博士共同发文“补饲条件下DNA元条形码在东北亚白尾海雕非繁殖种群食性研究中的应用”

- 王天明教授发文揭示人类干扰景观中小型食肉动物对顶级捕食者和人类干扰的时空响应

- 王天明教授通过东北虎豹国家公园粪便添加实验揭示野生有蹄类动物与家畜对温带森林凋落物分解有不同影响

- 王红芳副教授基于分子食性分析与食物资源调查揭示森林防火带对游食者的功能