王天明教授发文识别东北虎在国家公园内的栖息地和扩散廊道并评估人为干扰强度

作者:东北虎豹多样性国家野外科学观测研究站

DOI:10.1007/s10980-025-02104-1

2025年4月,北京师范大学东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站王天明教授在国际景观生态协会旗舰期刊Landscape Ecology发表题为“Integrating direct anthropogenic disturbances and habitat connectivity to guide the restoration of the Amur tiger population in a newly established national park in China”的研究论文。该研究基于多年的大尺度红外相机监测数据,通过构建多尺度物种分布模型,识别了东北虎豹国家公园内东北虎和其主要关键猎物梅花鹿的核心栖息地和潜在扩散廊道,并系统评估了核心保护区内多种类型人类干扰强度。结果显示:

1)东北虎与梅花鹿的栖息地高度重叠(>50%),主要集中于中俄边境;

2)模型识别出4块东北虎核心栖息地和28块梅花鹿核心栖息地,并分别确定了4条和48条潜在扩散廊道;

3)国家公园的核心保护区覆盖了81.89%的东北虎核心栖息地和91.62%的东北虎潜在扩散廊道。然而,其中58.46%的栖息地和55.03%的廊道仍受到人类活动、放牧和家犬的干扰;

4)研究成果为东北虎及猎物栖息地的恢复和人类活动的科学管控提供了科学依据。

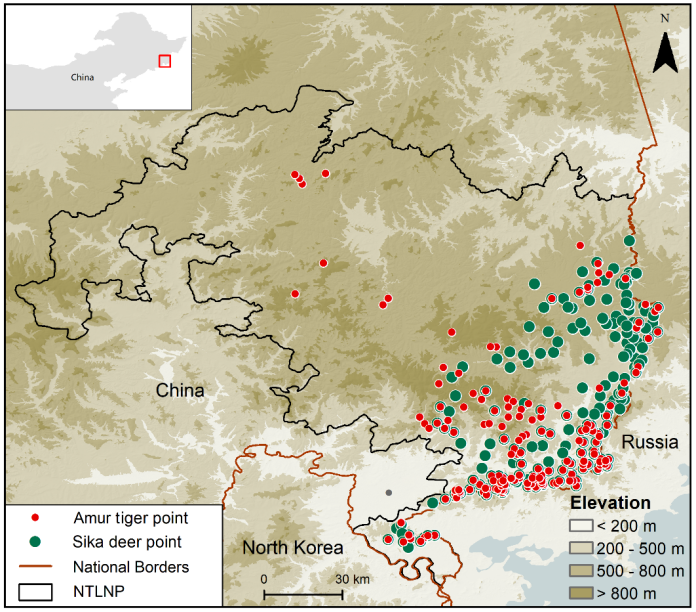

自然和人为因素造成的森林丧失和栖息地破碎化,以及猎物资源的减少,是全球大型食肉动物减少或灭绝的主要原因,也是对生物多样性保护最严重的威胁。鉴于这些全球性挑战,中国于2016年启动了国家公园建设,以保护生物多样性和自然生态系统的完整性。其中一个显著的例子是中国的东北虎豹国家公园(NTLNP),该公园旨在保护极度濒危的东北虎和同域分布的东北豹。自NTLNP设立以来,栖息地保护和干扰控制措施不断加强,中俄边境的东北虎种群数量持续增加并逐渐向内陆扩散,这种情况既凸显了物种成功恢复的潜力,也凸显了在NTLNP等保护区内进一步深入研究栖息地管理的必要性。物种与其栖息地之间的关系具有显著的尺度依赖性。相较于传统的单一尺度模型,基于最优尺度构建的模型可显著提升物种分布预测的准确性。已有研究已强调多尺度优化在大型食肉动物栖息地建模中的重要性。在本研究中,我们结合贝叶斯加性回归树(BART),构建多尺度物种分布模型,利用物种出现点数据(图1)预测了东北虎及其主要猎物梅花鹿在东北虎豹国家公园(NTLNP)内的适宜栖息地及潜在扩散廊道。研究系统评估了NTLNP当前的功能分区合理性,并量化了核心保护区内人类活动、放牧及家犬干扰的强度。

图1 研究区及东北虎(N=176)和梅花鹿(N=204)在NTLNP的分布点(2012–2018)

(1)多尺度栖息地预测

多尺度物种分布模型预测显示,虎和梅花鹿两者最大的适宜斑块主要位于公园的东南部,梅花鹿潜在栖息地的破碎化程度高于东北虎。东北虎栖息地适宜性主要受海拔、距居民点距离及能量景观(基于地形特征计算的虎扩散所消耗的潜在能量成本)等因素影响(图2b),梅花鹿栖息地适宜性主要受冠层、海拔和地形指数(TPI)等因素影响(图2d)。

图2 模型预测的东北虎(a,b)和梅花鹿(c,d)的栖息地适宜性和环境变量的影响程度

研究结果强调了东北虎和梅花鹿的栖息地适宜性都受到不同空间尺度变量的影响。东北虎对大多数栖息地变量在更广泛尺度上做出反应。这一发现与其他食肉动物研究结果基本一致,凸显了在物种分布研究中考虑生态尺度的重要性。两物种的潜在地理空间分布高度重叠,且受到相似的生态因子驱动,表明东北虎的定居高度依赖于大型有蹄类野生动物种群的存在。

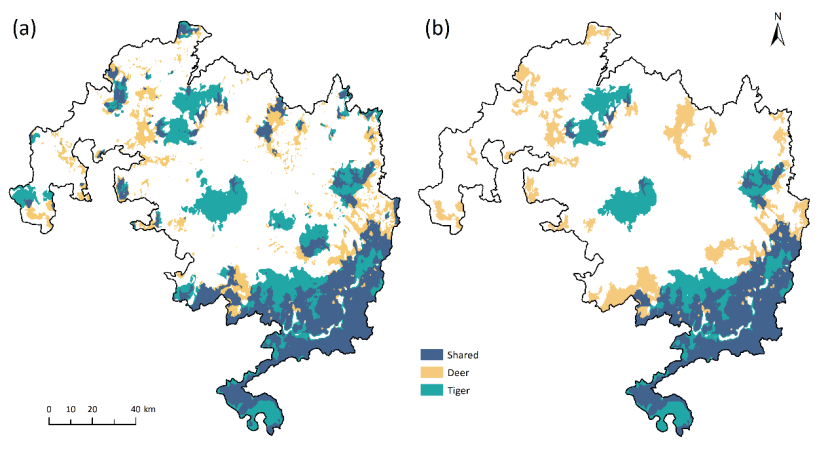

(2)栖息地估计

东北虎、梅花鹿及其共享的潜在栖息地面积为4647.12 km²、3809.87 km²和2579.19 km²(图3a)。进一步分析,共识别出4块东北虎核心栖息地斑块,总面积为3555.61 km²,占东北虎豹国家公园(NTLNP)总面积的23.8%(图3b);识别出28块梅花鹿核心栖息地斑块,总面积为3468.41 km²,占公园总面积的23.2%(图3b)。两物种共享的核心栖息地面积为2012.76 km²,占东北虎和梅花鹿核心栖息地总面积的55.6%和67.7%,以及NTLNP总面积的13.48%。该共享区域主要分布于公园东南部,靠近中俄边境地区(图3b)。

图3 东北虎和梅花鹿的所有栖息地(a)和核心栖息地斑块(b)

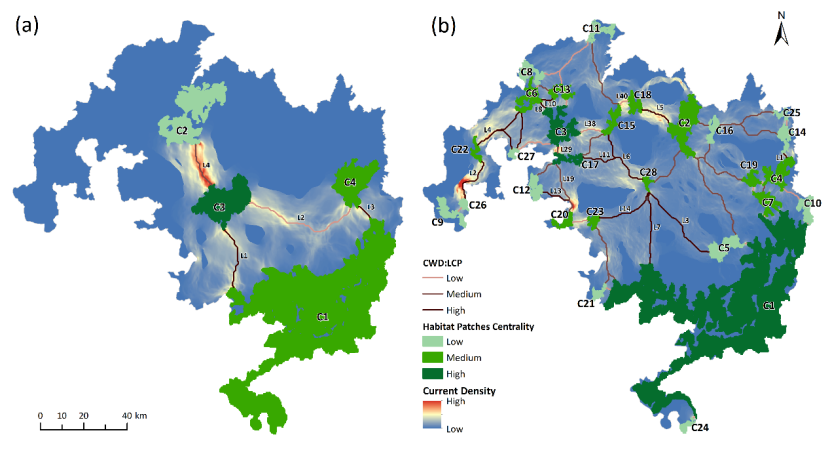

(3)核心栖息地连通性

基于电流理论模型识别出4条连接东北虎核心栖息地斑块的最小成本路径,其平均长度为29.14 km。其中,路径L1和L3移动成本最大(图4a)。累计电流密度图揭示了多处潜在廊道中的关键夹点,其中L2和L4可能是东北虎扩散的重要通道(图4a)。对于梅花鹿,模型识别出28个核心栖息地斑块之间共48条最小成本路径,平均长度为16.02 km。路径L1–L11、L13和L14移动成本最大(图4b)。累计电流密度图同样揭示了多个关键夹点,包括L2、L4、L5、L19、L29、L38和L40,这些区域可能是梅花鹿扩散的关键走廊(图4b)。

图4 东北虎(a)与梅花鹿(b)核心栖息地之间的栖息地连通性及其潜在廊道中识别出的关键夹点。

在四个预测的东北虎核心栖息地中,我们均确认了虎的活动记录,例如,在C2斑块,我们观察到一只繁殖雌虎的定居,表明虎种群正在向NTLNP内部扩展。在这些斑块中,C1 充当源,而位于连接斑块 C1 和 C2 的关键连接处的斑块 C3 具有最高的中心性并充当汇,表明它可能成为老虎的垫脚石。然而,NTLNP内适合老虎的栖息地斑块破碎,保护的关键在于确保适宜栖息地的质量,最大限度地减少栖息地中的干扰,增强景观连通性。

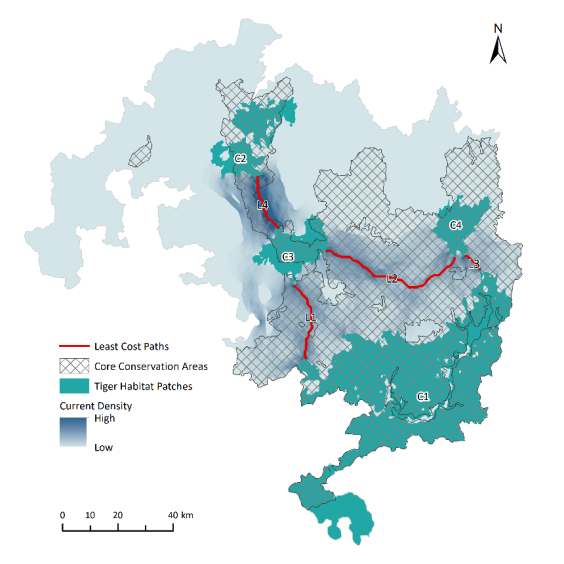

(4)国家公园分区规划的有效性

目前,NTLNP划定的核心保护区占总面积的一半,并良好地覆盖了东北虎的核心栖息地斑块。位于核心保护区内的核心栖息地面积为2911.86 km²,占全部核心栖息地总面积的81.89%(图5)。此外,91.62%的潜在扩散廊道也被纳入核心保护区范围内(图5)。然而,廊道L4仍存在部分区域未被涵盖,且该段正是潜在的扩散瓶颈区域。为增强C3与C2斑块之间的生态连通性,建议将核心保护区边界向该区域东部适度延伸(图5)。

图5 东北虎核心栖息地和潜在走廊的分布以及NTLNP的核心保护区

值得注意的是,尽管现有核心保护区已涵盖大部分关键栖息地斑块与扩散廊道,但在保护区外实施补充性保护措施仍至关重要。本研究发现,当前核心保护区对C2、C3斑块以及L4廊道的覆盖仍有不足。监测数据显示,C2区域是马鹿的重要活动区域,而马鹿作为东北虎除梅花鹿外的重要猎物,对于其种群恢复具有关键意义。同时,C3斑块作为连接东北虎与梅花鹿种群扩散的重要跳板,分布有东北虎偏好的针阔混交林和阔叶混交林。然而,连接C2与C3的唯一通道——L4廊道,存在明显的瓶颈地带,亟需加强保护,以提升园区内部的栖息地连通性,支撑东北虎的长期生存与扩散。

在优化核心保护区划界时,应优先将此类关键区域纳入。然而,也必须正视这些区域周边村庄的存在。因此,国家公园的长期发展规划需充分权衡土地征用的成本与当地社区对自然资源的依赖,科学评估潜在的保护效益与社会成本,以实现生态保护与民生发展的协调统一。

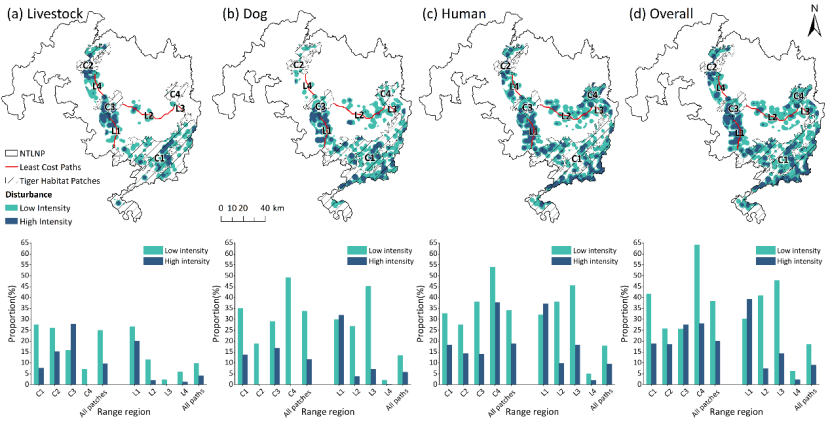

(5)干扰的管理挑战

NTLNP面临广泛的人为干扰压力。基于2012-2018年的数据揭示,放牧活动影响了约34.67%的核心栖息地斑块和27.15%的潜在廊道面积(图6a);犬类干扰则影响了45.25%的核心栖息地和38.19%的廊道区域(图6b);人类活动的干扰最为广泛,分别影响了52.81%的核心栖息地和54.41%的潜在廊道(图6c)。总体来看,约58.46%的核心栖息地和55.03%的廊道区域受到不同程度的人为干扰。其中,C4斑块与L1廊道的干扰最为严重,受影响比例分别高达92.28%和69.54%(图6d)。

图6 东北虎核心栖息地和潜在走廊区域受不同程度的放牧(a)、散养家犬(b)、人类干扰(c)和整体人为干扰(d)影响的区域空间分布

在人类活动广泛存在的背景下,东北虎的核心栖息地及生态廊道面临着显著的干扰压力。其中,位于黑龙江省的C4斑块受影响最为严重。该区域内分布有大量居民点、耕地和建设用地,极大限制了东北虎对C4斑块的利用,并阻碍了其通过L3廊道向国家公园腹地的扩散。整体而言,适宜东北虎分布的关键栖息地中,人为干扰的普遍性令人担忧,尤其是在如L1廊道和C4斑块等重要扩散区域,干扰尤为严重。未来的保护工作应聚焦于优化管理政策,强化巡护监管与动态监测,努力降低当地居民对自然资源的依赖。

考虑到放牧、人参种植和林蛙养殖等活动对生态系统的潜在负面影响,应实施适当的管控措施,并针对关键虎栖息地开展有针对性的管理,以减缓生境退化。同时,生态系统服务支付(PES)机制为实现保护与发展之间的协调提供了可行路径。通过激励减少资源使用或保护行为,PES不仅可有效缓解人类对虎栖息地的压力,还能兼顾社区生计。将此类基于激励的保护机制纳入未来的政策框架,并结合执法强化与土地利用优化,有望实现更为平衡和可持续的保护目标。

本研究结果对于中国当前国家公园体系的拓展与优化具有重要现实意义。截至2021年,中国已正式设立五个国家公园,总保护面积达23万平方公里。此外,全国共划定了44个国家公园候选区,总面积近90万平方公里,力争于2035年前完成国家公园空间布局。尽管我国在生物多样性保护方面已取得显著进展,但濒危物种栖息地质量评估和人类干扰管理仍面临挑战。本研究为中国及全球国家公园和自然保护地的科学规划与有效管理提供了重要参考。

北京师范大学博士后王大伟为该论文第一作者,北京师范大学王天明教授为通讯作者,博士研究生苏元博,明尼苏达大学James L. D. Smith教授,葛剑平教授参与了该项研究。研究工作得到国家自然科学基金委(31971539,32401453)、国家科技基础资源调查专项(2019FY101700)、中国博士后科学基金(2024M750221)、国家资助博士后研究人员计划(GZC20240122)资助。

推荐研究进展 + 更多

- 王天明教授发文识别东北虎在国家公园内的栖息地和扩散廊道并评估人为干扰强度

- 王天明教授利用AI+声学指数联合揭示道路干扰能导致更加简化的温带森林声景

- 王天明教授和王红芳副教授发文解析季节性资源动态和顶级捕食者调控中型食肉动物食性生态位构成和分化

- 王天明教授发文指出放牧促进了温带森林地栖鸟类物种活动与丰富度并改变其活动节律

- 冯利民教授发文利用深度学习技术设计针对野生东北虎个体的再识别流程

- 鲍蕾教授、王红芳副教授和管宇博士共同发文“补饲条件下DNA元条形码在东北亚白尾海雕非繁殖种群食性研究中的应用”

- 王天明教授发文揭示人类干扰景观中小型食肉动物对顶级捕食者和人类干扰的时空响应

- 王天明教授通过东北虎豹国家公园粪便添加实验揭示野生有蹄类动物与家畜对温带森林凋落物分解有不同影响