Estimating the Population Size and Genetic Diversity of Amur Tigers in Northeast China

作者:窦海龙,杨海涛,冯利民,牟溥,王天明,葛剑平

简介

物种保护的真正目的在于保护物种的遗传多样性以保持物种的进化潜力。为了解中国境内唯一的东北虎分布区——吉林省、黑龙江省东部的中俄边境区东北虎种群遗传现状,本研究系统采集了东北虎粪便样品,成功鉴定出11只东北虎个体。遗传分析发现该区东北虎种群遗传多样性与俄罗斯远东东北虎种群相似,表明东北虎种群整体遗传多样性水平较低。

文章信息

研究意义

在濒危珍稀物种的保护工作中,制定保护策略不仅依靠种群生态学、行为学等宏观研究内容,而且还要倚重种群遗传学的研究结果。长久以来,国内绝大部分东北虎研究都局限于区域性的野外种群宏观调查,种群遗传研究的滞后和缺失导致东北虎种群遗传现状及发展趋势难以得到清晰的评估。因此,为科学保护中国境内东北虎种群,必须对东北虎种群遗传现状进行调查。

研究方法

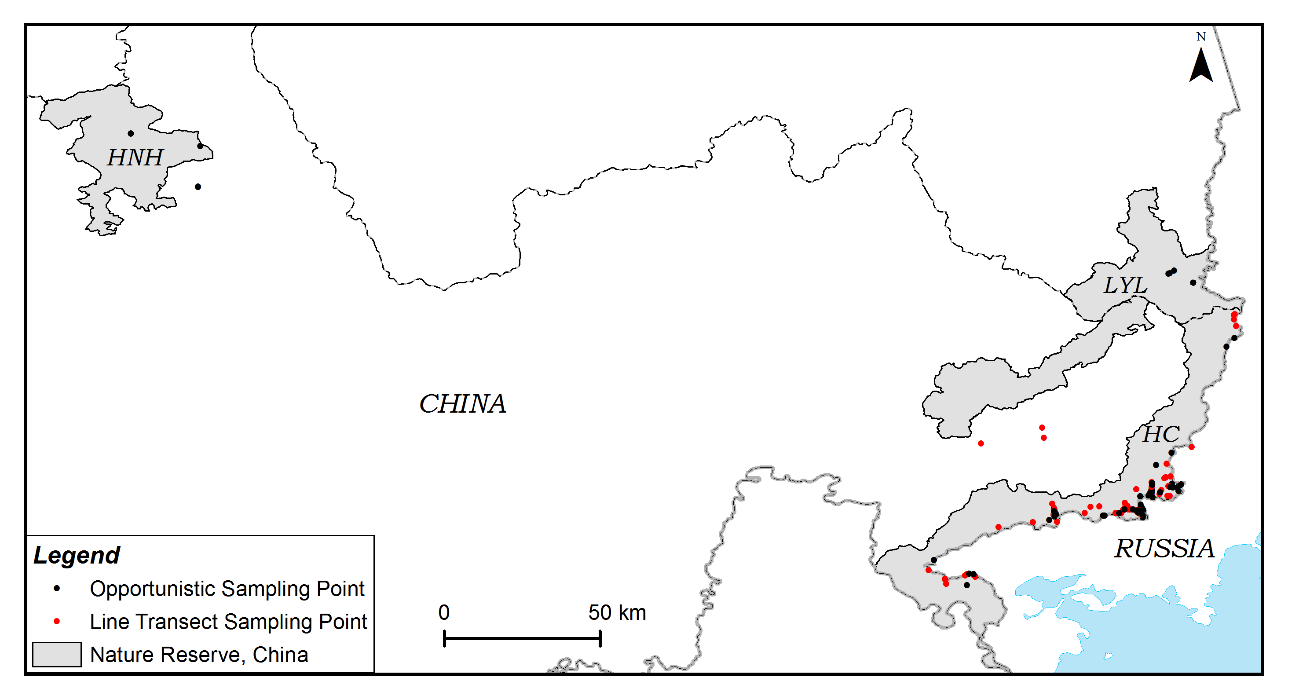

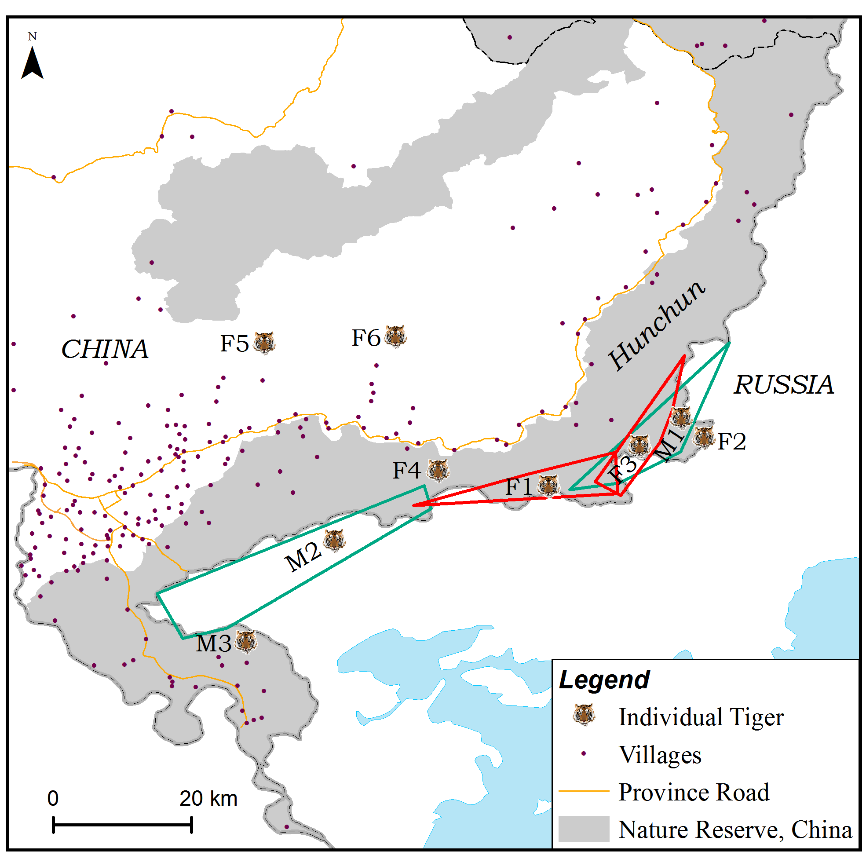

2013年4月到2015年5月期间,在东北虎分布区系统收集粪便样品(图1)。使用东北虎线粒体控制区(CR)特异引物对粪便样品进行物种鉴定。对鉴定为东北虎的粪便样品,使用微卫星(SSRs)进行个体鉴定及多态性分析。基于个体鉴定结果,分别使用Eggert方程、Huggins模型和TIRM模型对珲春保护区东北虎种群数量进行评估。使用ArcGIS 10.0中的Hawth路径分析工具对东北虎可能的活动家域进行分析。

图1 粪便样品来源图

结果

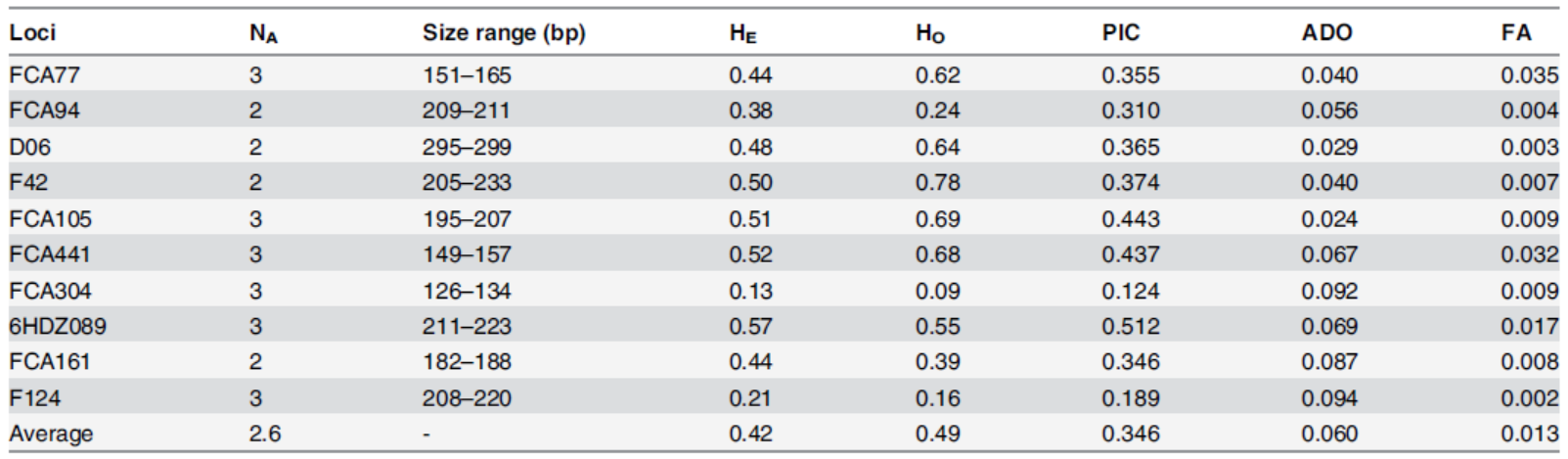

在采集到的167份粪便样品中,成功鉴定136份东北虎样品。使用10对微卫星分型结果显示,样品来源于11只东北虎个体(6雌,5雄)。通过计算微卫星位点的多态信息含量发现微卫星位点的平均期望杂合度为0.42,平均等位基因数为2.60(表1)。为了解中国境内东北虎乃至整个远东地区东北虎种群的遗传多样性水平,我们查阅了近些年来发表的基于微卫星遗传标记的虎种群调查研究结果。通过比较我们发现,俄罗斯境内东北虎种群遗传多样性状况与我国的情况类似。与孟加拉虎种群相比,东北虎种群整体遗传多样性明显较低。

表1 微卫星多态信息

另外,基于个体鉴定结果,分别使用Eggert方程、Huggins模型和TIRM模型对珲春保护区东北虎种群数量进行评估,三种方法获得结果一致,都为9只。通过与红外相机评估结果对比,我们认为非损伤遗传取样方法完全可以作为种群数量调查的辅助方法。路径分析结果表明大部分生活在珲春保护区内的东北虎个体(3雄,4雌)活动家域都位于中俄边境线附近(图2)。

图2. 珲春自然保护区东北虎可能活动家域

研究结论

本研究不仅对中国境内东北虎种群遗传现状进行了全面系统的调查,而且证明了粪便取样方法可以作为一种独立种群状态评估方法应用于东北虎种群调查中。这项研究也为东北地区利用基因捕获-再捕获框架(Genetic Capture-recapture Framework)对东北虎进行长期监测奠定了重要的基础。

推荐研究进展 + 更多

- 王天明教授利用AI+声学指数联合揭示道路干扰能导致更加简化的温带森林声景

- 王天明教授和王红芳副教授发文解析季节性资源动态和顶级捕食者调控温带森林中型食肉动物食性生态位构成和分化

- 王天明教授发文指出放牧促进了温带森林地栖鸟类物种活动与丰富度并改变其活动节律

- 冯利民教授发文利用深度学习技术设计针对野生东北虎个体的再识别流程

- 鲍蕾教授、王红芳副教授和管宇博士共同发文“补饲条件下DNA元条形码在东北亚白尾海雕非繁殖种群食性研究中的应用”

- 王天明教授发文揭示人类干扰景观中小型食肉动物对顶级捕食者和人类干扰的时空响应

- 王天明教授通过东北虎豹国家公园粪便添加实验揭示野生有蹄类动物与家畜对温带森林凋落物分解有不同影响

- 王红芳副教授基于分子食性分析与食物资源调查揭示森林防火带对游食者的功能