论文链接:http://www.science.org/doi/10.1126/science.adj6598

全球生物多样性的持续和大幅下降及其对人类福祉的负面影响是当代社会面临的最紧迫的风险之一。因此,各国政府制定了解决生物多样性丧失及其驱动因素的目标:《生物多样性公约》,2010-2020年生物多样性战略计划中的20个爱知生物多样性目标,以及2022年《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(GBF)中2050年的4个目标和2030年的23个目标。类似的目标在《2030年可持续发展议程》中提出的17个可持续发展目标中得到了呼应。全球每年投入超过1210亿美元用于生物多样性保护。没有一个爱知目标完全实现。可以得出结论,对正在进行的生物多样性危机的响应是不足的,无效的,或者两者兼而有之,并且新GBF中建立的目标也可能无法实现。然而,这样的结论还为时过早。即使全球政策目标尚未完全实现,保护干预措施也可能代表着进步,至少部分有效。因此,随着各国政府开始投入资源和实施GBF,有必要对政策目标进行强有力的评估,并评估保护干预措施是否有效(即,产生积极影响并提供比缺乏干预更好的结果)。

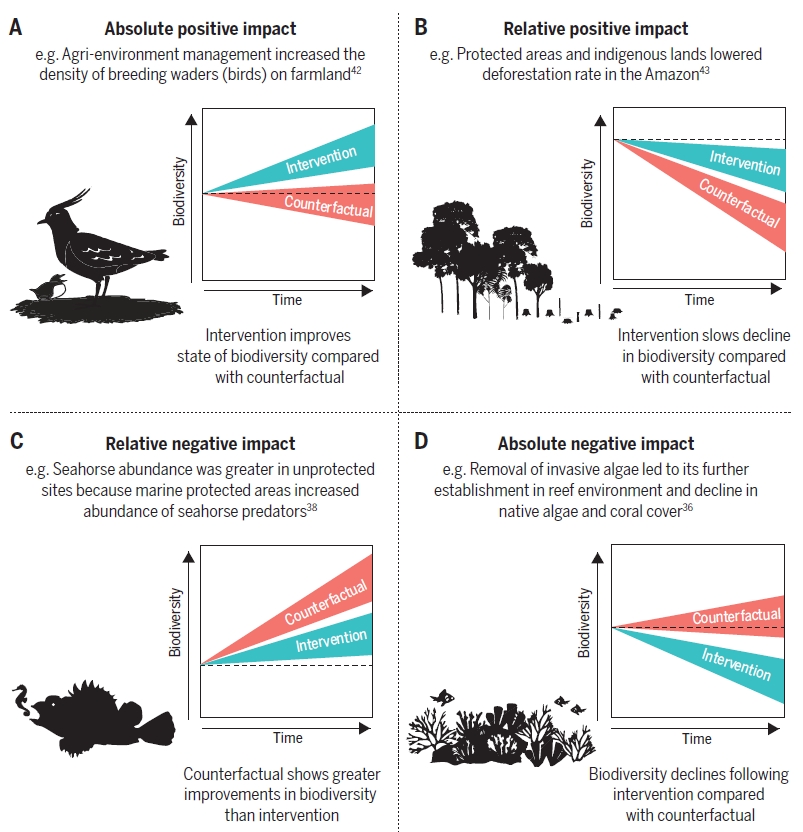

采用反事实方法的稳健影响评估表明,与不采取保护行动相比,保护行动在不同分类类群中防止了物种灭绝,并降低了物种灭绝风险。在过去十年中,使用反事实比较来评估从全球到地方尺度的特定保护行动的影响的研究有所增加,包括保护区的影响、环境服务的支付、外来入侵物种的根除和生态系统的可持续管理。其他研究进行了荟萃分析或系统评价,但仅针对个人保护行动。同样,保护证据网站提供了一个证据汇编,证明了广泛的个人保护干预措施的有效性。然而,自从保护行动在一个多世纪前开始以来,还没有对保护的影响进行全面的荟萃分析,包括保护行动和干预类型、多层次和生物多样性指标,以及随着时间的推移。这种评估对于为GBF的实施提供信息至关重要。

文章首页(图片:杂志)

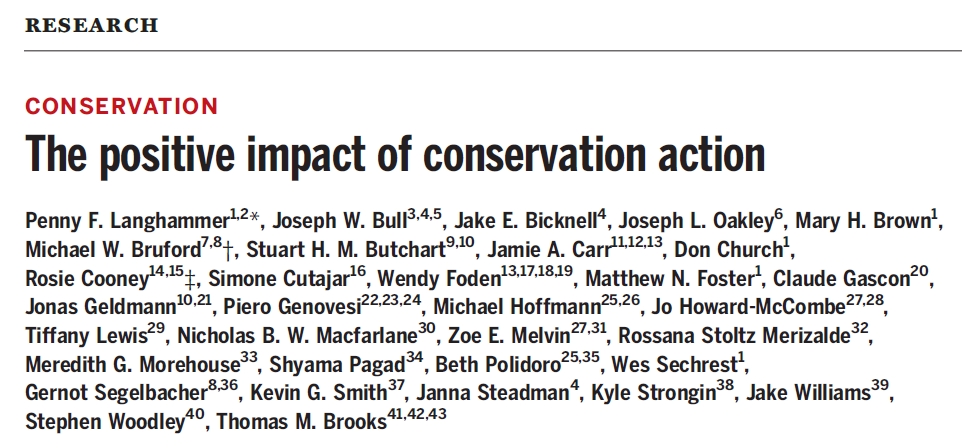

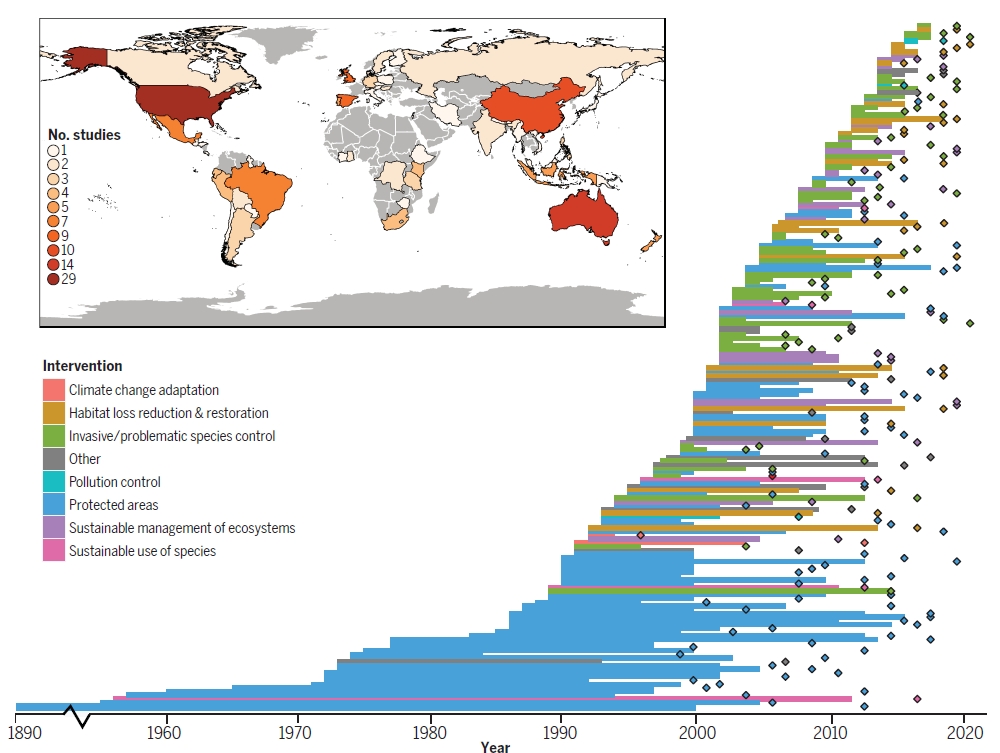

对此,研究人员对全球范围内广泛的保护干预措施的影响进行了荟萃分析。荟萃分析提供了一种强大而信息丰富的方法来总结多个研究的结果,并解释了研究之间在计算效应量时精度不相等的问题。研究评估了应对生物多样性直接压力、促进种群和栖息地的恢复、旨在保护不同层次生物组织的环境的保护行动的影响,并将其与不干预的预期结果进行了比较。具体来说,考虑了七种干预类型,旨在解决环境退化的直接驱动因素:建立和管理保护区;减少生境丧失和退化的其他措施,例如政策和恢复;物种的可持续利用;生态系统的可持续管理;污染控制;根除和控制外来入侵物种(和有问题的本地物种);适应气候变化。这些干预类别是根据政府间环境协议的战略确定的,特别是2011-2020年生物多样性战略计划战略目标B和C中的9个爱知目标,依次与GBF和可持续发展目标14(水下生命)和15(陆地生命)的目标保持一致。该研究在生态系统、物种和遗传水平上考虑对生物多样性的影响。

研究人员进行了一项快速证据评估和对发表的英文文章的研究进行荟萃分析,这些研究对保护行动随时间的影响进行了基于反事实的分析。文献检索产生了1445项研究,涵盖了从地方到大陆的空间尺度,跨越了一个多世纪(1890年至2019年)。在这些研究中,只保留了包含时间数据的研究,可以将结果表示为“干预下的变化率”与“反事实情景下的变化率”产生的效应大小,共产生186项研究,纳入元分析。使用变化率来计算效应大小使其能够评估不同时间尺度上的保护行动,避免基于研究持续时间的过早结论。当研究使用一个以上的度量来测量生物多样性的变化时,每个度量都被视为该研究中嵌套的一个不同的试验,整个数据集中总共有665个试验。

保护干预措施的效应大小(图片:文章)

研究发现,在大多数情况下,生物多样性保护是有效的。荟萃分析显示,保护的“总体”影响是积极且显著的,表明与没有干预的结果相比,保护干预对生物多样性产生了有益的结果。结果还表明,保护行动可以在绝对和相对意义上产生积极影响。在三分之二的试验中,保护要么改善了生物多样性的状况,要么至少减缓了生物多样性的下降。然而,在五分之一的试验中,干预下的生物多样性下降幅度大于不采取行动,而在少数情况下,干预和反事实均改善了生物多样性,但反事实显示出更大的改善。在1.8%的试验中,干预和反事实之间没有差异。此外,研究发现一些个别干预措施的效应量是高的和积极的,表明这些行动对整体产生了实质性的积极影响。

不同种类的保护影响的示意图(图片:文章)

针对不同层次生态组织的行动的影响均为正且显著的,其中针对物种的行动影响最大,其次是生态系统,然后是遗传多样性,由于研究较少,其置信区间较宽。就地理分项而言,各大洲的效应量均为正且显著。数据集还显示,在每一种测量干预影响的不同方法中,效应值都是积极和显著的。不同研究中分析的数据集的时间跨度变化很大,最短的为1个月,最长的为110年。这些数据可以追溯到1890年,表明直到20世纪90年代,研究主要集中在保护区,但后来扩展到更广泛的干预措施。持续时间较长的研究并不比较短的研究更有可能显示出保护行动的有利或有害影响。效应量对发表年份的回归分析表明,尽管低R2表明其他因素影响效应量,但最近的研究更有可能显示出保护行动的积极影响。

研究已经证明,在一个多世纪的行动中,通过一整套保护行动和干预类型、生物多样性的多个层次和指标,与没有保护行动相比,保护改善了生物多样性的状况,或者至少减缓了生物多样性的下降。我们计算的效应量通常是大而正的,这意味着采取保护行动的结果比根本不采取行动要好得多。

在研究评估的不同保护行动中,IAS的根除、控制和管理显示了保护行动的最大影响,其次是减少栖息地丧失和退化的行动,生态系统和保护区的可持续管理。根除和控制外来入侵物种产生了一些迄今为止最显著的保护成果,特别是在岛屿上。保护区已被证明在减少自然土地覆盖的转化、陆地栖息地的丧失、珊瑚的丧失、热带森林火灾、物种灭绝风险以及增加海洋生物的生物量和密度方面是有效的。在防止森林砍伐和减少人为压力方面,保护区的有效性在地理上是不同的。保护区表现不佳往往是由于人力和财政能力不足造成的,而保护区的降级、缩小规模和撤销公告是一些地区面临的另一个主要挑战。研究结果一致认为,尽管保护区的有效性并不普遍,但保护区是实现保护成果的重要工具。

总体而言,全球保护努力已经帮助减缓了生物多样性的下降,并可能最终扭转绝对生物多样性损失的曲线。量化和证明保护的相对生物多样性结果对于背景和解释状态指标下降和响应指标增加的趋势至关重要。尽管全球生物多样性的绝对状况正在下降,但保护行动在大多数情况下都是有效的——现在的挑战是将这些行动扩大到扭转全球生物多样性危机所需的规模。也就是说,保护干预措施正在发挥作用,但根本没有实施足够的保护行动,或者在正确的地方。

实现《全球生物多样性倡议》雄心勃勃的愿景——不仅仅是在十年结束前减缓生物多样性的下降,而且要扭转这种下降趋势,将需要对具体保护干预措施的影响进行持续评估,以证据为适应性管理提供信息。重要的是,这将需要大幅增加资金和承诺,以实施明显有效的保护干预措施——真正的转型变革——而这反过来又取决于政治意愿和投资的增加。保护行动和相关成果的增加将需要在社会许多部门,特别是传统保护部门之外,扩大实施和大量额外投资。据估计,在十多年前,为了实现减少所有物种灭绝风险和保护具有国际生物多样性重要性的地点的全球生物多样性保护目标,每年需要花费约800亿美元。一项全面的全球保护计划将需要每年投资1780亿至5240亿美元,其中大部分投资将集中在生物多样性高度丰富的国家。尽管这些成本很高,但与生物多样性通过提供生态系统服务为社会提供的价值相比,这些成本显得微不足道。因此,保护行动是投资而不是支付——而且,正如研究表明的那样,它们通常是产生真正的、高度积极影响的投资。